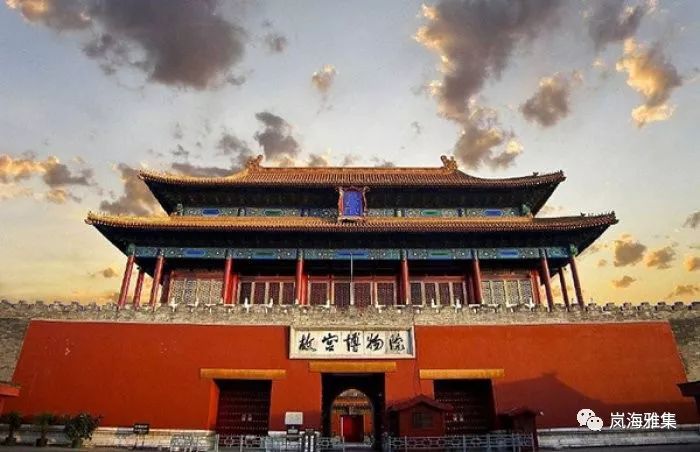

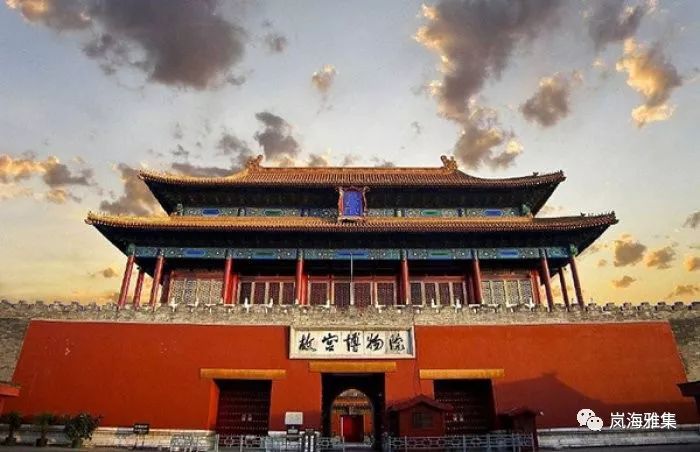

博物館事業(yè)將成為小康社會的新標志

時間:2020-05-19 06:53 來源:川北在線原創(chuàng)(guangyuanol.cn) 責任編輯:毛青青

今年抗疫期間��,全國博物館系統(tǒng)推出了2000多個線上展覽��,總瀏覽量超過50億人次�。5月18日���,2020年“5·18國際博物館日”中國主會場活動開幕式在南京博物院舉辦�����。按照疫情防控要求�����,此次活動首次嘗試采用線上線下融合方式��,通過5G網絡對主會場活動全程直播�。2020年“5·18國際博物館日”中國主會場活動開幕式在南京博物院舉辦��。國家文物局局長劉玉珠在致辭中介紹���,截至2019年年底����,全國已備案博物館達5535家,比上年增加181家����,其中非國有博物館1710家(新京報網2020年5月18日)。

由此可見�����,博物館事業(yè)不僅是不可替代的社會公益事業(yè)�,而且是小康社會的新標志���。當人們的經濟生活水平得到顯著改善和提高之后����,社會的基本矛盾就會從經濟貧窮走向更多的精神需求���。而且�����,這種精神需求將會日益強烈��。其主要原因是�����,大多數年輕人接受了高等教育�����,人們的綜合文化素質得到了普遍提高��。其次是��,由于工業(yè)現(xiàn)代化程度的日益提高�����,勞動者能夠從繁重的體力勞動中解放出來�����。其三��,由于外出旅游擁擠現(xiàn)象十分嚴重����,而且有些人已經對國內外旅游景區(qū)有過多次旅游���,已經不再愿意外出旅游,而是想更多地了解一些中國的歷史文化知識�����。所以�,人們將會越來越重視博物館的展覽。

正如我國唐代皇帝李世民先生所曰:“以銅為鏡����,可以正衣冠;以史為鏡��,可以知興替����,以人為鏡�����,可以明是非����。”尤其是城市中的中老年朋友���,將會有更多的人愿意到博物館去看一看。而且�,這也是那些擁有較高學歷年輕人的精神需求。因為�����,博物館里的許多歷史文物都是會說話的歷史���。而且�����,只有通過觀看國寶級文物��,才能充分認識到為什么我們中華民族能夠被舉世公認為文明古國���。如果不了解中國的歷史文化,就不會對五千年燦爛的中華文明有一個清醒而又深刻的認識�����。因為很多接受過高等教育的年輕人,在大學學習期間選修的并不是歷史專業(yè)課程�����,而是其它五花八門的專業(yè)課程���。所以����,將來會有更多高學歷的年輕人到博物館為自己的知識儲備進行充電���。

記得�,我國當代著名作家廖沫沙先生在《廖沫沙近作選•走歷史的必由之路》一書中曾經指出:“歷史是一面鏡子���,也是一本深刻的教科書���。”我們的祖國之所以能被世界各國稱之為“四大文明古國”之一�����,就是因為我們擁有其它眾多國家所沒有的國寶級歷史文物證據���。而且�����,我們國家地域遼闊��,每個地方都有獨特的國寶級文物����,可以讓世界各國的專家學者和公眾盡情觀賞和考察學習。這說明�,大力發(fā)展博物館公益事業(yè)將會更有利于擴大和深化改革開放;這說明�,我們國家在對外文化交流方面擁有巨大的潛力。作為中國公民既有責任又有義務�����,在對外交往中積極主動地向外國朋友熱情宣傳我們偉大祖國所擁有的五千多年燦爛文明史�����。

事實證明����,我們國家需要建設更多的博物館�。因為�����,在全國各地仍然有眾多國寶級文物沒有得到依法妥善安全保管�。只有把許許多多國寶級的文物轉移到具有依法專業(yè)保管的博物館,才能依法制止國寶級文物的人為破壞�����,才能使國寶級文物得到真正意義上的依法保護�����。因為���,國寶級文物是不可再生資源���。我們只有進一步加強依法保護措施,才能不愧對老祖宗給我們留下來的國寶級文物���,我們才能對得起歷朝歷代的祖宗,我們才能對得起將來的子孫后代��,我們才能不變成歷史的罪人。

事實證明�,只有依法進一步加強博物館建設事業(yè),才能不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求��。而且�,這是我國全面實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化中國特色社會主義小康社會的新標志。(郭喜林)

投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線:http://sanmuled.cn/

①凡注明"來源:XXX(非在線)"的作品��,均轉載自其它媒體�����,轉載目的在于傳遞更多信息�,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任��。

②本站所載之信息僅為網民提供參考之用�,不構成任何投資建議,文章觀點不代表本站立場�����,其真實性由作者或稿源方負責�����,本站信息接受廣大網民的監(jiān)督、投訴���、批評��。

③本站轉載純粹出于為網民傳遞更多信息之目的���,本站不原創(chuàng)、不存儲視頻��,所有視頻均分享自其他視頻分享網站����,如涉及到您的版權問題,請與本網聯(lián)系��,我站將及時進行刪除處理����。